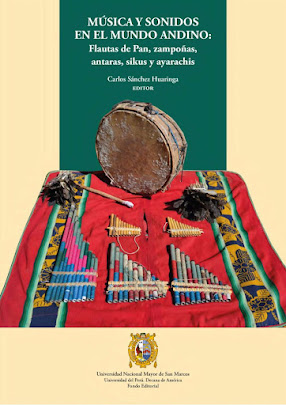

Musica y sonidos en el mundo andino

Flautas de pan, zampoñas, antaras, sikus y ayarachis

Carlos Sanchez Huaringa (ed.)

Lima : Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018

- Prólogo - Julio Mendívil

- Introducción. Las flautas de pan arqueológicas y etnográficas de Latinoamérica del Sur - Carlos Sánchez

- La flauta colectiva. El uso social de flautas de tubo cerrado en los andes sur - José Pérez de Arce

- Indicadores de la prehistoria musical en el norte de Chile. Una aproximación al estudio de las relaciones interválicas entre contextos culturales Cabuza y Maytas-Chiribaya (ca. 500 a 1.200 años DC.) - Andro Schampke

- La antara en el arte moche. Performance y Simbolismo - Daniela La Chioma

- El sistema diatónico y cromático en las antaras nasca. Las Trancas y Cahuachi - Carlos Mansilla

- Flautas de pan en la mitad del mundo. Iconografía musical en las representaciones antropomorfas de la cultura Jama Coaque - Esteban Valdivia

- Las antaras arqueológicas Chancay del complejo arqueológico de Lumbra, Huaral. Una aproximación al conocimiento de la musicología de la cultura Chancay - Pieter Van Dalen

- ¡No son resonadores! La segunda hilera de tubos en sikus, lakitas y ayarachis: un enfoque acústico - Arnaud Gérard

- El Gammu Burui. La música de los Cuna de Colombia y Panamá - Julio Bonilla

- Lenguaje musical e identidad lakita. Revitalización y continuidad de una práctica ancestral y contemporánea en el norte grande de Chile - Pablo Mardones y Miguel Ángel Ibarra

- Los Ayarachis de Chumbivilcas. Sobrevivencias prehispánicas- Carlos Sánchez y Paul Huarancca

- Julajulas y descolonización. Posibilidades de re-existencia desde la lógica contenida en los sikus - Javier Romero

- El proceso histórico del siku en Puno - René Calsín

- Sikuris altiplánicos, regionales y metropolitanos. Revisión de un esquema de clasificación - Daniel Castelblanco

- Música, cambio e identidad constrastada. La música sikuri en la creación y diferenciación de estilos musicales en Moho, Puno - Gonzalo Chávez

- Marcar las diferencias. Construcciones sonoro-estilísticas de las bandas de sikuris de Buenos Aires - Fernando Barragán y Pablo Mardones

- "Sin Antiq no hay Fiesta de las Cruces". Divergencia y convergencia entre ancestralidad, cristianismo y mercado en la Fiesta de Las Cruces en Luricocha-Huanta - Walter Castro

Conferencia: "Las antaras colectivas y los ayarachis, un gran tiempo antes de los sikus"

"Juan Sardón, un angel de lata"